2月2日(金)に、高等部生徒会役員選挙が行われました。会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名の計5名を投票で決めます。

まずは、立会演説会です。感染症対策のため、各教室でリモートで行いました。

次に、投票です。来年度の学校を任せられる立候補者をよく考え、投票しました。

投票の結果は、校内放送で伝えるとともに廊下に掲示されました。立候補した生徒たちは、石川支援学校をより良くしたいという同じ思いで選挙活動を行ってきました。当選した皆さん!学校の代表として、来年度の活躍を期待しています!!

学部集会(なかよしタイム)の中で5-2の3人が『せいかつのめあて』の発表をしました。

ひもを引っ張ると・・・ 『ありがとう!』

もう一度、引っ張ると・・・ 『ごめんなさい』 『きもちをつたえよう』

『ありがとう』・『ごめんなさい』を伝えることができると、ニッコリ笑顔になりますね!

2月3日は、節分!今年も石川支援学校に赤鬼と青鬼がやってきました!

いつ教室に鬼がやってくるかとドキドキ

いつ教室に鬼がやってくるかとドキドキ

各教室から「鬼は外」と聞こえてきました!

各教室から「鬼は外」と聞こえてきました!

泣き叫んだり、逃げ回ったり・・・手作りの『豆』を鬼たちにまきました!!

最後は、鬼さんと一緒に記念撮影。今年も良い年になりそうです!

最後は、鬼さんと一緒に記念撮影。今年も良い年になりそうです!

猫啼婦人会の皆さんと交流会

交流会では、婦人会の皆さんと一緒に「だんごさし」を行いました。

優しい婦人会のみなさんに作り方を聞いたり、手際よく団子をこねる手つきを見て真似をしたり、休み時間に一緒にお話ししたりするなど、とても楽しい一日となりました。

「粉を全部使うと、団子が柔らかくなりすぎた時に困るよ。」「団子がベタベタ手につかないよう粉をつけるよ。」等々のアドバイスを頂き、生徒もそれをよく聞きながら、友達や婦人会の皆さんと協力して完成させることができました。

また、最後は中学部の職業・家庭で作った「アクリルたわし」をプレゼントしました。

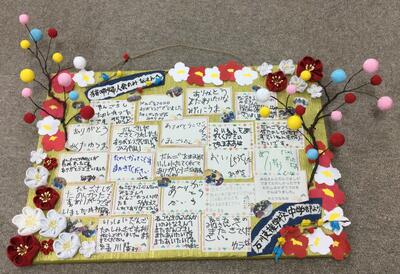

生徒全員でお礼のお手紙を書いて、メッセージボードにして完成!!

来年度もお待ちしています!!

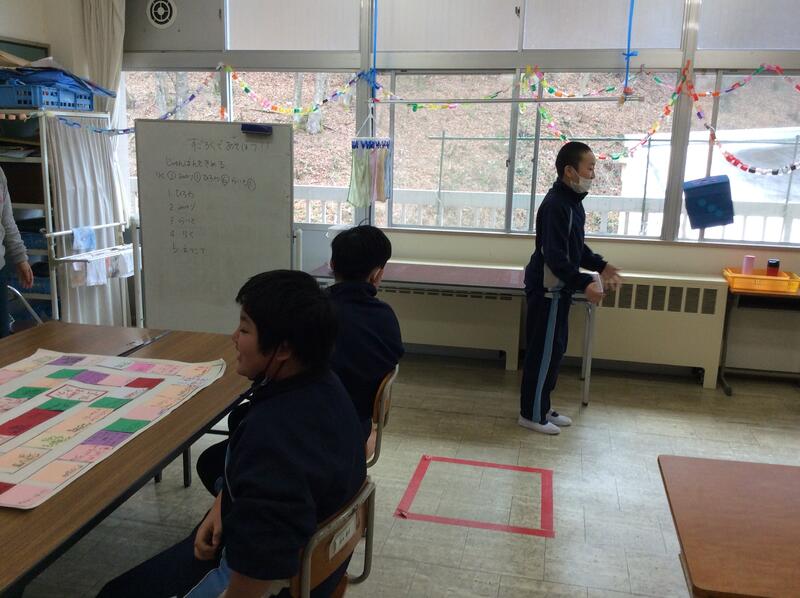

すごろくをみんなで手作りして、すごろくゲームを行いました。すごろくのマス目には「1回休み」「スクワット10回」「猫の真似をする」「先生にあいさつをする」などお題をいろいろ考えて貼り付けました。

さあ!誰が一番最初にゴールするかな?みんなで楽しく盛り上がりました。

サイコロ!なにがでるかな? えっ!!「1回やすみ」 お題「犬の真似」「ワンワンワン」

お題「豚の真似」「ブヒブヒ」 お題「スクワット10回」

墨と筆、半紙を使って水墨画にチェレンジしました。「薄い墨」、「濃い墨」を使い分けて筆先に意識を集中させて細い線、太い線を描き作品を仕上げました。

ALTのSummer(サマー)先生と一緒に授業をしました!

まずは、自己紹介。サマー先生の出身、好きな食べ物、ペットなどについて聞きました!

次はみんなの番です。事前に作った自己紹介カードを使いながら、自分の名前、好きなこと・ものについて発表しました。少し緊張しながらも、上手にお話しできました!

次は、「カラーかるた」のゲームをしました!

「What color do you like?」と子どもたちが質問すると、「I like 〇〇. 」とサマー先生が答えます。サマー先生が言う色をよく聞いて、素早くカードをゲット!さあ、何枚ゲットできたかな?

最後は、サマー先生と写真撮影!みんな笑顔で「Say Cheese!」

サマー先生、楽しい時間をありがとうございました!

羽子板、風車、だるま落とし等、自分たちで制作したものを使って、冬の遊びを楽しみました!

<真剣に制作中>

<思いっきり、遊びました>

難しいけれど、集中!集中!

難しいけれど、集中!集中!

心も体も温まる楽しい時間になりました!

心も体も温まる楽しい時間になりました!